Éric Badel

L'équipe MECA est une équipe interdisciplinaire de Bio-Mécanique Intégrative associant des biomécaniciens, des écophysiologistes et des physiologistes moléculaires. Elle analyse les réponses des arbres au vent et à la gravité autour d'une question générique : «comment les arbres font ils pour tenir debout longtemps alors qu’ils déploient leur architecture dans un environnement mécanique fluctuant ?».

Dans un contexte de changements climatiques où la fréquence des tempêtes pourrait augmenter à vent courants plus faibles, cette question des mécanismes permettant l’acclimatation et la résilience au vent est devenue cruciale.

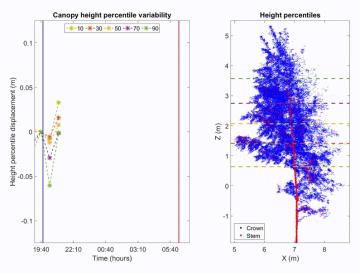

Nos acquis montrent que la fonction de soutien est active et couplée à la croissance, permettant i) un dimensionnement de la structure mécanique des plantes (hauteur et diamètres, enracinement) fonction des vents courants pendant la période de croissance (thigmomorphogénèse) et ii) le contrôle postural (port) via des processus de redressement actifs tropiques permettant de rattraper d'éventuels accidents mécaniques non létaux. C'est la combinaison de ces deux processus qui assure la plasticité du couplage entre croissance et soutien et permet un port durable et acclimaté à l'environnement mécanique.

Un point clé de ces deux processus est le phénomène de mécanoperception des déformations et des inclinaisons induites par la gravité, le vent ou les manipulations.

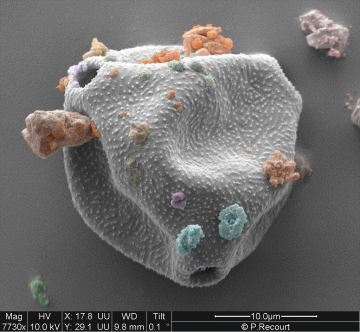

Les mécanismes physiques et biologiques impliqués sont analysés de l’échelle de la cellule à celle de l’architecture 3D complète de l’arbre, avec un fort souci d’intégration multiéchelle et un aller-retour constant entre expérimentation et modélisation.

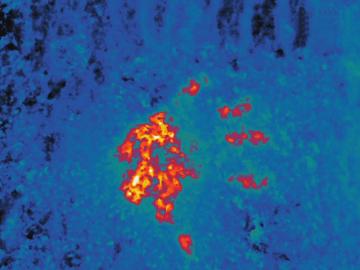

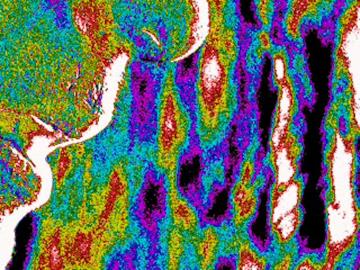

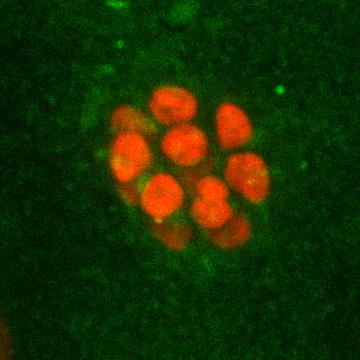

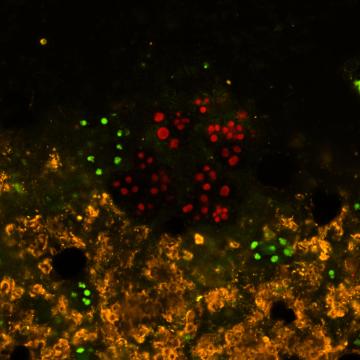

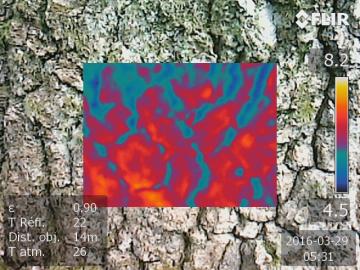

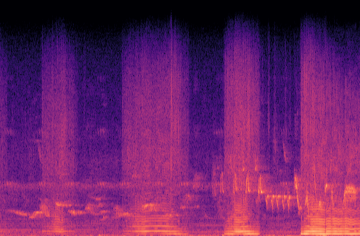

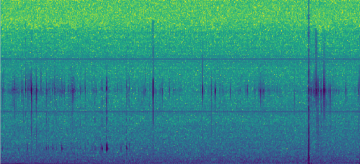

A l'échelle macroscopique des arbres en conditions naturelles nous construisons des modèles biomécaniques de perception-réponse permettant d'identifier, de hiérarchiser et de formaliser les mécanismes physiques et biologiques impliqués dans la mécano-perception et les réponses morphogénétiques. Un effort particulier porte sur l'identification des variables internes mécanoperçues et sur les variations spatio-temporelles de sensibilité mécanique de la plante en fonction de son histoire mécanique. Les travaux à l'échelle moléculaire se focalisent sur les évènements moléculaires précoces, et en particulier sur l’identification du réseau de gènes déterminant la sensibilité mécanoperceptive et ses régulations. Dans cette démarche, nous utilisons souvent conjointement des méthodes de morphométrie (suivis continus de vitesse de croissance avec ou sans contact, mesures 3D de forme), de mécanique des structures et des fluides (mise au point d'essais, modélisation) et de biologie moléculaire.

Le PIAF a récemment fêté ses 25 ans ! C’est l’une des premières unités mixtes de recherche à avoir été créée entre une Université (l’UBP à l’époque) et l’INRAE (INRA à l'époque), avant même le statut d’UMR. L’idée était de faire travailler ensemble des chercheurs de disciplines différentes mais complémentaires autour d’un même objet, l’arbre. Ainsi, des agronomes et des bio-climatologues de l’INRA travaillant à l’échelle de la plante entière se sont associés à des physiologistes et des bio-chimistes abordant les mêmes questions mais à des échelles cellulaires, défrichant ce qui allait devenir la biologie intégrative. Le PIAF a ensuite encore élargi sa palette en allant de la mécanique et la thermique à la génomique fonctionnelle et la physiologie moléculaire, et en s’ouvrant à la diversité des arbres et de leurs différents usages (forestiers, fruitiers, mais aussi urbains ou agroforestiers).

Quels sont les atouts de cette unité ?

Le premier atout du PIAF est une pratique réelle de l’interdisciplinarité physique- biologie qui lui permet de jouer un rôle fédérateur dans cette nouvelle frontière des sciences du végétal. Le deuxième est l’implication effective des personnels UCA et INRA au sein des mêmes équipes, ce qui permet interdisciplinarité et articulation entre recherche, enseignement et diffusion de la culture scientifique. C’est enfin un collectif équilibré en terme humains, à la fois entre genres et entre métiers (technicien.e.s , ingénieur.e.s, chercheur.e.s, enseignant .e .s - chercheur.e.s). Cela permet beaucoup d’innovations expérimentales, mais aussi un bon équilibre entre aspects fondamentaux et finalisés ; et de la convivialité !.

Quels objectifs scientifiques fondamentaux et finalisés poursuit le PIAF aujourd'hui ?

Nos recherches portent principalement sur les réponses des arbres aux facteurs physiques de l’environnement affectés par le bouleversement climatique (hydrique, thermique, mécanique –le vent- ) et déterminant leur acclimatation ou survie. Pour cela, nous étudions le développement architectural et le fonctionnement de l’arbre sur l'ensemble de son cycle annuel, avec une attention particulière aux effets des fluctuations environnementales (sècheresse, coup de chaud ou de froid, coup de vent). Le but est d’identifier des génotypes ou écotypes d’arbres plus résistants/résilients, de proposer des modes de conduite améliorant la durabilité, et de prévoir les modifications d'aires de répartitions des espèces en fonction du changement climatique. Par exemple nous proposons des modes de conduite des vergers pour limiter le développement des bioagresseurs et donc le nombre de traitements phytosanitaires, et essayons même de transposer ce que nous avons appris avec les arbres, champions de la résilience, sur les cultures annuelles !