Fanny Rybak

Enseignante-chercheuse dans l'équipe Communications acoustiques (Institut des neurosciences Paris-Saclay, université Paris-Saclay). Elle enseigne la biologie et la diversité animale, la biologie sur le terrain et l'éthologie.

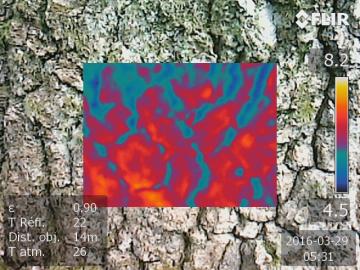

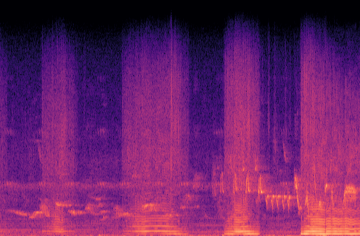

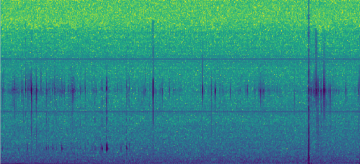

Elle est très attachée à une approche in situ du vivant, sur le terrain, dans ses enseignements et ses recherches. Elle est responsable de la préparation à l’agrégation SVSTU de l'université Paris-Saclay et croit en l’importance fondamentale pour une société de la formation des enseignants en sciences de la vie et de la Terre et, plus généralement, de la transmission des savoirs. Dans ses travaux, et les projets de recherche auxquels elle participe elle s’intéresse aux signaux acoustiques échangés dans un contexte reproducteur, territorial et social (vie en groupe), chez différentes espèces d’oiseaux et d’insectes. Comment sont codées des informations sur l’identité individuelle, sexuelle, de groupe et spécifique dans les signaux sonores ? Quelles sont leurs fonctions ? Comment l’environnement affecte-t-il la propagation de ces signaux ?

C’est le genre de questions auxquelles elle tente de répondre, avec une approche toujours expérimentale. Ces travaux sont le fruit d’interactions et de collaborations humaines, avec des étudiants qu'elle encadre, et avec plusieurs partenaires. Elle est émerveillée par l’altérité des vivants et du monde : écouter, entendre, voir, considérer… et essaie de donner à voir, à entendre, à percevoir ce qui n’est pas toujours fondamentalement audible, visible, écoutable…

Le projet scientifique de NeuroPSI s’articule autour d’une approche multidisciplinaire et multi-échelle du système nerveux. Notre objectif principal est de comprendre l’organisation anatomique et les principes de fonctionnement des circuits neuronaux qui contrôlent le comportement en fonction de l’environnement.

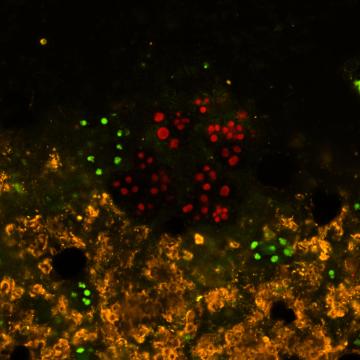

Nous utilisons divers modèles animaux et combinons des approches expérimentales et théoriques pour comprendre comment différents types d’architectures neuronales génèrent les comportements.

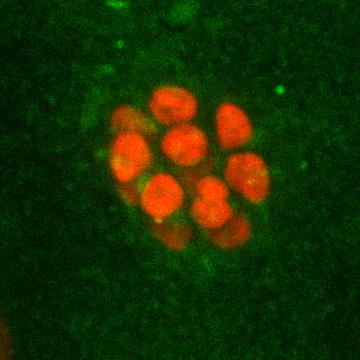

Certains de nos programmes de recherche visent à déterminer comment les interactions cellulaires conduisent à des populations neuronales et comment ces populations s’assemblent en circuits fonctionnels au cours du développement.

D’autres visent à comprendre et modéliser comment ces circuits opèrent dans le système nerveux adulte pour intégrer différentes modalités sensorielles, générer des comportements et contrôler les fonctions cognitives.

Nous étudions également, par des approches comparatives et génétiques, comment les forces de l’évolution façonnent le cerveau et créent la diversité cérébrale individuelle dans les populations naturelles.

Nous nous intéressons à différents aspects de la communication et du comportement qui sont des fonctions fondamentales pour la survie de l’individu comme du groupe : leur mise en place, leur adaptation dans des situations cognitives plus ou moins complexes, leur variabilité en fonction des contextes sociaux, mais aussi leurs modifications dans le cas de pathologies neurologiques.

Comment les animaux utilisent-ils leurs vocalisations pour échanger des informations et se reconnaitre ? Quelles sont les adaptations des systèmes de communication développées en fonction des contraintes sociales et environnementales ? Comment est effectué le contrôle temporel des comportements, de l’échelle de la seconde à la minute ? Par quels mécanismes neuronaux les comportements et la communication sociale sont-ils régulés ? Quels réseaux et mécanismes neuronaux sont impliqués dans la mise en place des comportements, depuis la naissance jusqu’à l’âge adulte ? Quelles bases neurales interviennent dans les prises de décision et l’expression de comportements adaptés ? Comment se développent les individualités sociales ? Comment des pathologies neurologiques impactent les comportements, les systèmes de communication et les interactions sociales entre individus, et est-ce réversible ?

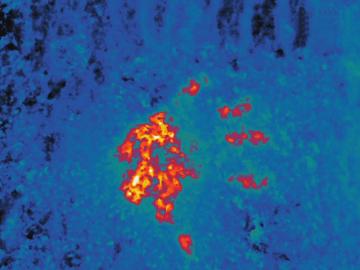

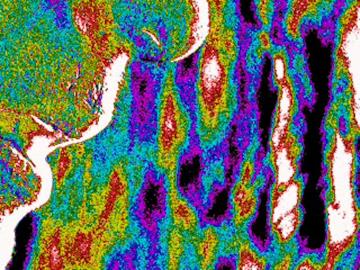

Les scientifiques des trois départements de NeuroPSI étudient ces questions, en laboratoire ou en environnement naturel, avec différents modèles animaux incluant la drosophile, les poissons, les rongeurs, les oiseaux et les mammifères marins. Les méthodologies utilisées sont très variées et innovantes, de l’échelle cellulaire à l’organisme, utilisant des situations comportementales basées sur l’observation de l’animal en situation contrôlée, l’interaction entre deux individus jusqu’à l’étude complexe d’animaux vivant en colonies, en utilisant des systèmes de balises acoustiques embarquées sur l’animal, du suivi d’individus par puces RFID, l’analyse comportementale automatisée, connectomique, l’enregistrement de signaux électrophysiologiques, l’imagerie cérébrale in vivo et l’optogénétique chez l’animal en situation comportementale, l’analyse moléculaire ou la thérapie génique. Ces connaissances sur les mécanismes assurant les grandes fonctions cognitives permettront de mieux comprendre les déficits observés dans les maladies neurodéveloppementales, neuropsychiatriques et neurodégénératives (Alzheimer, myopathie de Duchenne, Syndrome de Coffin Lowry, Schizophrénie, dépression, autisme…) et de trouver des traitements pour prévenir, diminuer ou stopper les impacts délétères de ces maladies.