Portés par le vent

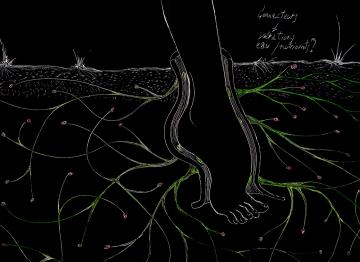

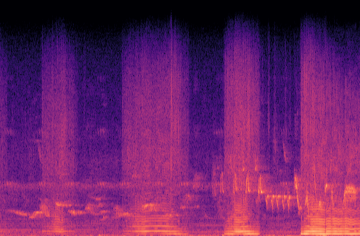

Les graminées disséminent leur pollen grâce au vent, on dit alors de lui qu’il est anémophile.

Hélas aujourd’hui, quand on évoque ces végétaux qui nous entourent, dans nos prairies, nos pelouses, on pense le plus souvent aux allergies dues à ce pollen émis en grande quantité et soumis aux hasards des airs. Les chercheurs démontrent que ces allergies sont augmentées, aggravées quand l’air est pollué par notre activité.

Comment alors retrouver la beauté de ces organismes microscopiques conçus pour transmettre la vie ?

Dans ce paysage qui se joue des échelles, les pollens anémophiles cohabitent avec nos larmes, éclosent sur des herbes géantes, ruissellent encapsulés. Une manière de découvrir leur préciosité, leur complexité.

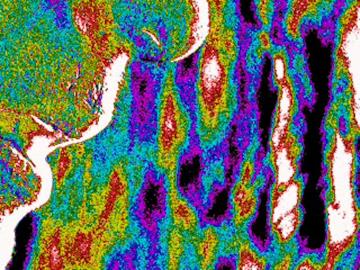

De grands pans de mousseline imprimée redessinent le volume de l’Asinerie en un espace presque théatral, dont les personnages principaux sont des graminées et leurs pollens.

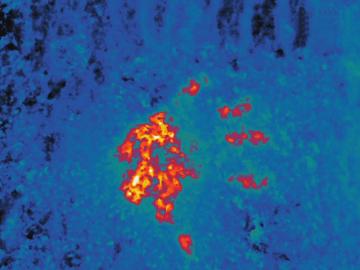

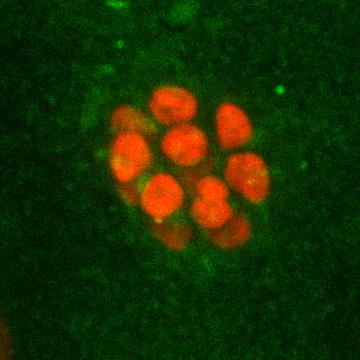

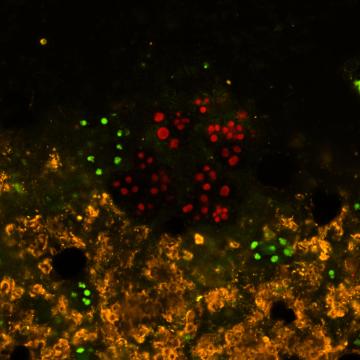

Les images presque abstraites sur le voilage sont en réalité issues d’une expérience de rencontres en boite de Pétri entre du pollen anémophile et nos larmes. Leur évolution a donné lieu à des images réalisées au microscope confocal (au laboratoire BICeL de l’université de Lille) et imprimées sur les tissus.

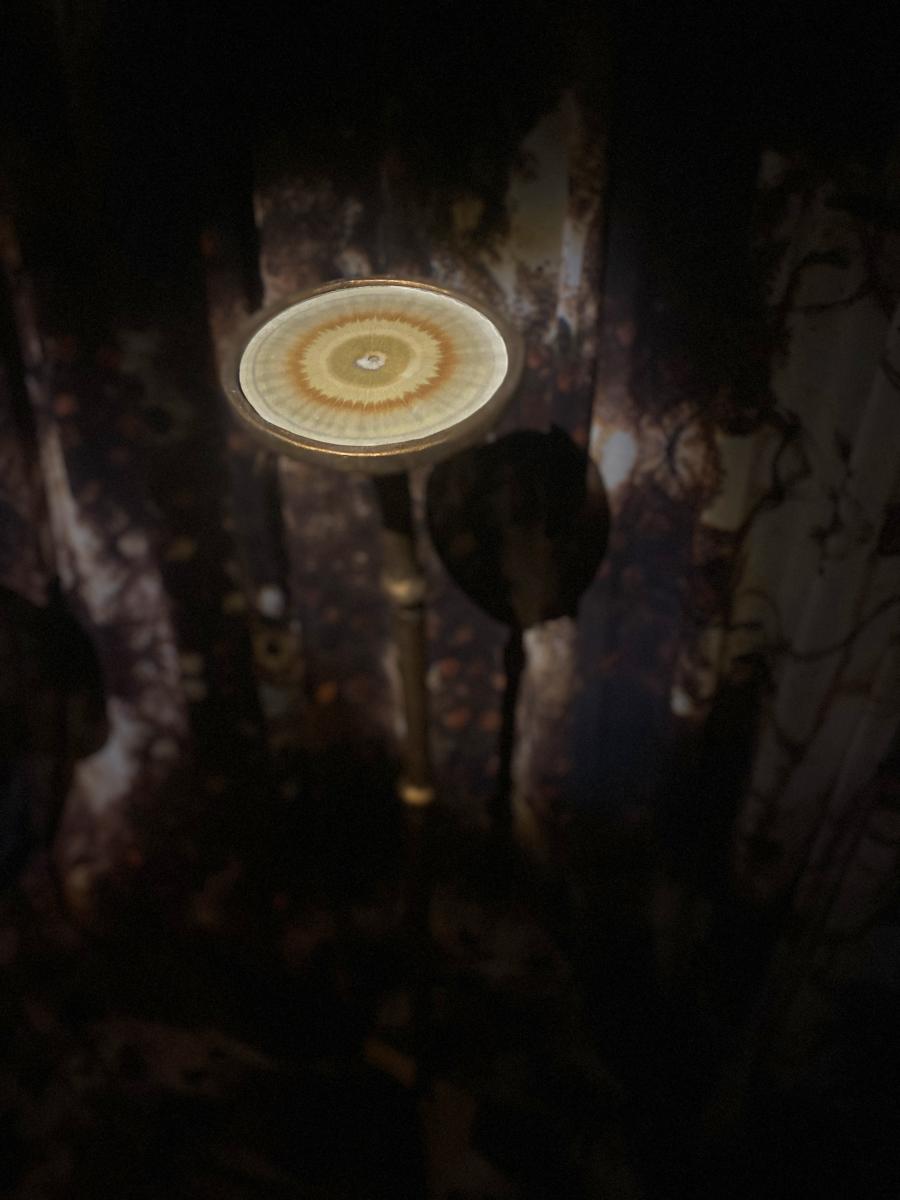

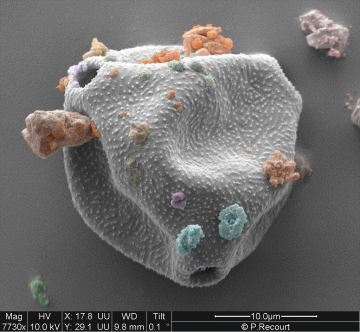

Une série de sculptures articulées, comme autant d’herbes géantes, éclosent en des portraits de pollen. Ces tiges aux allures végétales redessinent une prairie imaginaire dans l’espace de l’Asinerie.

Fléole, dactile, ivraie, flouve, pâturin....des pollens de graminées sauvages dont on peut alors admirer le portrait... sans risque d’éternuer.

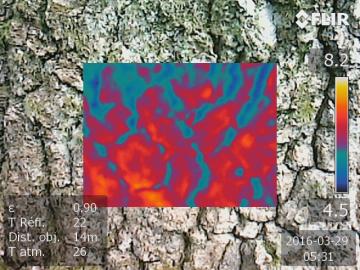

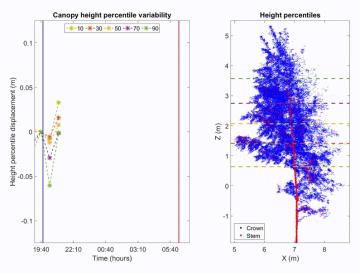

Il s’agit d’un procédé scientifique, appelé chromatographie, dont le dispositif demande du temps et la lumière du soleil. Le filtre rond absorbe pendant deux jours une solution à base de pollen. Il a été au préalable préparé avec du nitrate d’argent, comme le papier de photographie argentique. Des cernes colorés aux contours uniques apparaissent sur le filtre, et sont ensuite exposés pendant une semaine à la lumière du soleil. C’est un procédé d’analyse par la couleur inventé par un botaniste au début du 20eme siècle afin d’analyser la composition de sols. Il est ici détourné de son usage.

Nicolas Visez