Écouter la terre

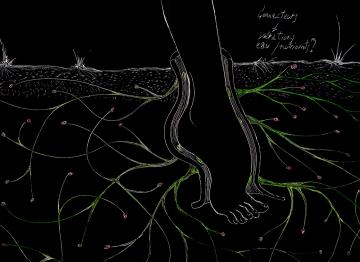

La plasticienne française y déploie Ecouter la terre, une proposition multiforme qui s’inscrit dans la suite d’un projet débuté il y a un peu plus de deux ans autour des échanges invisibles entre végétal et humain, à travers lequel elle entend donner à voir et à entendre « ce tout vivant avec lequel nous sommes en constant dialogue ». « Le sol n’est pas une matière simple et inerte, aime à rappeler l’artiste. C’est un monde en soi, complexe et organisé, associant de multiples espèces microscopiques, des nutriments, des minéraux en constante interaction. » Le parcours s’ouvre sur un dôme à l’aspect terreux, posé à hauteur de buste sur de grands pieds en bois. Ça et là y « pousse » un petit bouquet de champignons, éléments essentiels de la biodiversité et indispensables à l’écosystème forestier. La pièce s’intitule Anents, du nom des chants que les Achuar, population de l’Amazonie, ont l’habitude d’adresser à l’ensemble du vivant, notamment aux plantes. « Elles sont pour eux des êtres vivants au même titre que les hommes et les animaux, explique Karine Bonneval. Au fil de mes recherches, je me suis rendue compte que c’était quelque chose de récurrent dans différentes cultures, plus particulièrement chez les peuples habitant la ceinture tropicale. » Invité à se glisser sous le dôme, « à mettre la tête dans la terre », le visiteur peut y écouter quelques-uns de ces chants dédiés au millet, au yucca ou encore au riz. Evoquant aussi les constructions en terre, crue ou cuite, la pièce rend hommage à cette intelligence du local, « où l’on va construire avec le matériau que l’on a à disposition » et au bon sens écologique, tout à la fois simple et efficace.

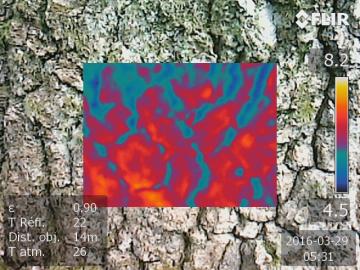

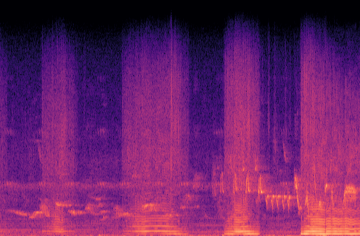

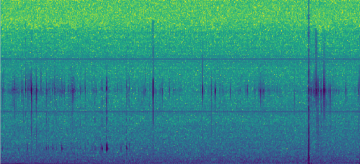

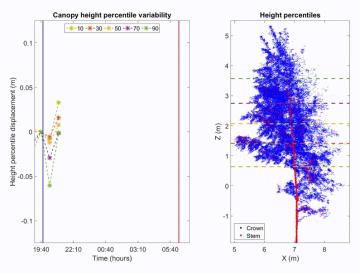

A quelques pas, de curieuses formes en terre cuite noire, oxydée dans la masse, émergent du sol. Inspirées des silhouettes extravagantes des organismes unicellulaires que sont les myxomycètes et réalisées à quatre mains avec la céramiste Charlotte Poulsen, elles composent un paysage singulier à parcourir l’ouïe une nouvelle fois aux aguets : chacune des « bouches » transmet en effet le son capté au cœur d’un biotope particulier. Un travail mené en collaboration avec la bioacousticienne et éthologue Fanny Rybak. « Au départ, je voulais faire entendre les plantes et les funghis se déplacer. Cela aurait été possible, mais pas très intéressant dans le cadre des prises directes de son que j’effectue, précise Karine Bonneval. C’est donc plutôt l’activité des organismes animaux que l’on perçoit ici. Il n’y a pas de transformation, juste une amplification des sons, qu’à l’oreille on ne pourrait saisir. » Six enregistrements témoignent de la particularité d’autant d’échantillons de terre, choisis au fil des déplacements de l’artiste durant l’année écoulée, et mettent en lumière la corrélation entre la qualité d’un sol et le nombre de sons que l’on y entend. Du compost grouillant de vie de son jardin du Berry au champ voisin appauvri par une culture intensive de céréales, en passant par le Jardin botanique de Berlin, fréquenté lors d’un temps de résidence au sein du laboratoire d’écologie végétale et du sol (Institut de biologie) de Matthias Rillig, et Colombo, au Sri Lanka, où elle exposait en septembre dernier, l’expérience a volontairement été menée dans des environnements très contrastés. Et parfois sources de surprise, comme dans le cas des deux enregistrements sri lankais, effectués de nuit, dans un jardin un peu en retrait de la ville. « On n’entendait rien de particulier, se souvient Karine Bonneval. Pourtant, les micros plongés dans la terre ont capté de la musique se propageant depuis les maisons. » Une découverte à la fois sympathique et signe d’une forme inattendue de pollution.

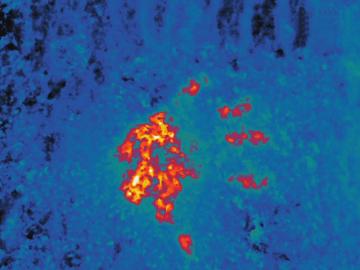

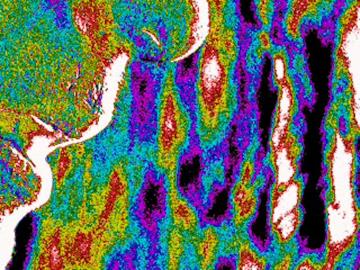

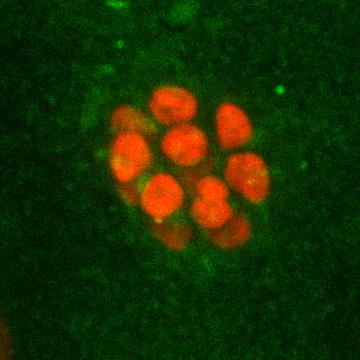

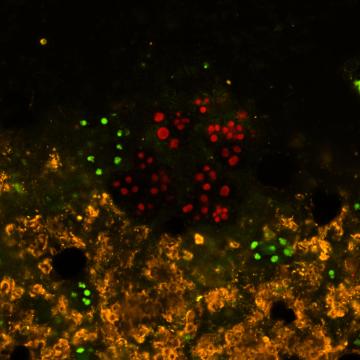

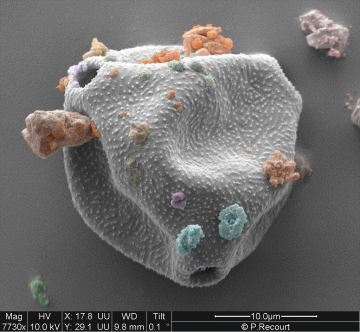

Dominant l’installation, se déploie au mur un autre paysage, photographique cette fois. Il s’agit d’une image très grand format issue d’un microscope confocal. « J’ai fait l’inverse de ce que font habituellement les scientifiques, qui essaient d’isoler un élément pour l’étudier, en mettant tout simplement en culture, dans une boîte de Petri, des échantillons d’écorce d’arbre, qui sont un biotope en soi, avec les micro-organismes de mes doigts. S’est alors développé ce que le professeur Matthias Rillig appelle la community coalescence, c’est-à-dire la rencontre fortuite de deux biotopes, et l’organisation entre eux des micro-organismes dans ce nouvel espace qu’est la boîte de Petri. » C’est sur un détournement de protocole scientifique du même ordre que Karine Bonneval appuie la dernière étape de sa proposition, présentée dans une petite salle noire attenante. Emergeant du sol, de petites sculptures en céramique laissent chacune entendre les sons caractérisant une espèce animale – fourmis volantes, vers de terre, vers rouges, collemboles, cloportes et une larve de cétoine –, tandis qu’un écran mural diffuse les images d’une autre rencontre inédite : celle « d’individu à individu », ayant elle aussi pour théâtre une boîte de Petri, entre la main de l’artiste et un funghi. Un petit banc offre au visiteur une pause sensible et contemplative, propice à la réflexion qu’encourage la plasticienne sur notre place dans ce grand tout qu’est le vivant. « En tant qu’Occidental, on a tendance à se penser comme étant au sommet d’une pyramide, dominant un peu tout le reste du vivant. Or les populations tels les Achuar viennent nous rappeler qu’il faut appréhender ce dernier dans sa globalité. Une position nécessaire pour penser l’écologie aujourd’hui. »

Samantha Deman, Publié le 7 mars 2018 dans Artshebdomedias

Fanny Rybak

Matthias Rillig

Johannes Lehmann

Charlotte Poulsen